上回说到,苏轼在湖州当知州,本来非常快活,却突然爆发了人生中最大的灾难:乌台诗案。

书接上文,继续下篇:

12

诗案

乌台诗案的引子,其实早在六年前就已经埋下。

熙宁六年(1073年),苏轼还在杭州当通判,接待了由朝廷到浙江来巡察水利的一位同僚。这位同僚是中国历史上著名的科学家,著有《梦溪笔谈》,大家应该都很熟悉,名叫沈括。

按当时习惯,这种接待,难免互相写诗唱和。沈括就恭维苏轼的诗写得太好了,让苏轼把近期写的诗给自己抄一份,他要回去好好学习。

苏轼很高兴地给他抄了一份。没想到沈括回去后,把抄的诗逐一划线,标注,往皇帝那里一交,说苏轼“词皆讪怼”。所谓“讪”,就是讽刺;所谓“怼”,就是怨恨。所以沈括这一招,也是挺狠的。

——北宋期间的文人关系,就是这样,平时不妨互相交往,但是涉及到政见时,又互相攻击,甚至是陷害,我们很难用黑白分明的标准,说谁是好人,谁是坏人。有时双方都是好人,但就是水火不容。例如王安石和司马光,人品道德都无可挑剔,互相怼起来也是非常狠的。

这个特点在后面也会一再出现。虽然我们讲述苏轼的命运,必然会说到那些给他带来巨大灾难的人,但是大家不能就此认为,那些人就是大坏蛋。如果我们一个一个去查那些人的资料,会发现,他们在历史上的名声,似乎并不差。

沈括也是如此。他内心是偏向于变革的,所以对于苏轼这个死硬的反变革派,顺手打击一下,是当时常见的操作。不过,他的这个动作当时没起到什么作用,宋神宗直接搁置不理。

到六年之后,情况就不同了。当时苏轼到湖州任职,按惯例要给皇帝写一个“谢表”。本来都是谢恩的话,但是却被人挑出毛病来。出问题的两句话是:

(陛下)“知其愚不适时,难以追陪新进;察其老不生事,或能牧养小民”。

实话讲,这两句话里面,确实是有牢骚和讽刺意味的。尤其是第一句,说“皇帝知道我愚蠢,不能适应时代,难以跟上那些‘新进’官员的步伐”,这里一是指明了皇帝不给自己升官,二是讽刺了那些新进的官员,暗示自己不屑与他们为伍。

于是,以御史李定为首的“新进”们就借此发难,说苏轼“愚弄朝廷,妄自尊大”。为了坐实苏轼的罪行,李定等除了指“谢表”的事以外,还找来苏轼的诗文为证,说苏轼“讪谤君上”、“指斥乘舆”,“其罪当诛”。

前面说到,苏轼在杭州期间,目睹新法的弊端和老百姓的悲苦,写了很多诗。其中有很多都是抨击新法的。

本来在以前,诗人写诗发发牢骚,也没什么,但在苏轼的时代,由于活字印刷术的流行,他的集子成为风靡天下的读物,这就给朝廷形成了巨大的压力。

实际上,在当时的政坛格局上,司马光虽然被认为是保守派的代表,但他在和王安石的政争中失败后,就回老家修《资治通鉴》去了,从此往后,整整十五年,对新法不再发一言。

而苏轼,本来就已经继承欧阳修的衣钵,成为当时的文坛盟主,他写的每一首诗,每一篇文章,都是天下疯传。在这种情况下,他早已成为实实在在的言论领袖,是当时对新法影响最大的反变法派。

在六年前,变法的台前人物还是王安石,反对声浪再大,宋神宗也可以躲在后面,让王安石出来抵挡明枪暗箭,当替罪羊。但王安石罢相后,由于新任的吴充和王珪能力与声望都不够,宋神宗只能亲自主持政务。

所以元丰年间,变革就不再是“王安石变革”,而是“宋神宗变革”了。这时候还批评新政,就不是批评宰相,而是直接批评皇帝,性质就完全变了。

恰好此时,杭州的出版商又搞了一个《元丰续添苏子瞻学士钱塘集》,其中不少诗作都涉及到新法,此书风行之下,人们每诵读一遍,就等于骂皇帝一遍。

这就是李定等人弹劾苏轼的奏折中,说他“指斥乘舆”的背景(“乘舆”代表皇帝)。在这样的情况下,哪怕宋神宗此前再欣赏苏轼,为了维护自己作为圣明天子的面子、权威,以及确保新法还能更好地推行,他无论如何都要打压苏轼的气焰。(注:此观点并非何加盐的发明,而是复旦大学朱刚教授在《苏轼十讲》里面的分析,加盐觉得很有道理,在此拓展用上。感谢朱刚老师的启发。也在此特别推荐大家看一看《苏轼十讲》)

所以,六年前沈括上书,宋神宗可以不当一回事,现在就要慎重对待了。神宗下令:查!

当时,苏轼正在湖州优哉游哉,丝毫不知道灾难降临。

朝廷派太常博士皇甫遵,带领两名台卒前往湖州,缉拿苏轼归案。

苏轼从未经历过这种阵仗,顿时吓得六神无主。刚开始躲在里面不敢出去,湖州通判祖无颇说:“事已至此,躲也躲不过,还是得出去”。

苏轼问:“那我该穿什么衣服呢?”他觉得自己已经是罪犯,就不能穿官服了。

祖无颇说:“现在还不知道什么罪名,还是应该穿官服”。

苏轼于是就穿着官服出去见皇甫遵。

皇甫遵见到苏轼,一言不发,就冷冷盯着他。两名台卒面露凶恶,虎视眈眈。

苏轼惶恐地说:“我向来惹恼朝廷的地方很多,今日必是赐死,请让我和家人诀别。”

皇甫遵这才开口说,“不至如此”。

然后叫台卒抓人。

于是,两名台卒就把苏轼绑起来,带走。后来有旁观者如此描述:“顷刻之间,拉一太守如驱犬鸡。”

苏轼家人闻讯,赶紧前来追赶,哭声震天。

苏轼这会儿倒是定下神来,回头跟妻子王闰之说:“你就不能像杨处士的妻子那样,作首诗送我吗?”说得王闰之破涕而笑。

苏轼说的杨处士,是宋初的一位隐士,以会写诗闻名。宋真宗慕其名,叫人召他来,让他写诗。杨处士说我不会写诗。宋真宗问,那你来的时候,有人写诗给你送行吗?杨处士说,只有妻子写了一首,说“更休落魄贪杯酒,亦莫猖狂爱咏诗。今日捉将官里去,这回断送老头皮。”

想必苏轼以前给王闰之讲过这个故事,所以闰之闻言而笑。

苏轼一路被押到京城,只有长子苏迈随行。他有好几次想要投水自杀,但由于台卒看得紧,没有成功。到京后,被关在御史台审问。由于御史台有很多乌鸦,人称“乌台”,所以后来他的案子就被称为“乌台诗案”。

审讯的主要方式,是把苏轼的诗集以及他与朋友们唱和的诗文全部找来,挑出其中可能涉及到批评朝政的,一句一句审问,看到底是什么意思。

可想而知,这种审讯,必定是非常残酷的。苏轼自己没有详述都受到哪些折磨,但是当时在他隔壁牢房因另一个案子也在受审的另一位大臣,写诗描述过自己听到的苏轼牢房的动静,说是“垢辱通宵不忍闻”。

苏轼刚开始还辩解,说我的诗没有讽刺朝政之意,后来被折磨得受不了,只好一首一首地分析,这句是讽刺青苗法、那句是讽刺盐法……

主审此案的李定,有一次在群臣等待上朝的时候,感叹说:“苏轼真是奇才”。

朝臣不知他何意,都默不作声。李定见无人理会,又自言自语地补充道:“前二三十年所作诗文,引援经史,随问即答,无一字之差,真天下奇才也。”

虽然感叹苏轼之才,但李定是王安石力排众议提拔起来的坚定的变法派,对苏轼这个死硬的反变法派,必诛之而后快。

苏轼也知道自己这次凶多吉少。在入狱前,他就和儿子苏迈说好,你在外面打探消息,如果平安无事,每天给我送饭时,就送肉和蔬菜;如果判了死罪,就送鱼,我好有所准备。

有一次,苏迈没钱了,出城去找亲友借钱,没法给苏轼送饭,就委托给一位朋友。这位朋友不知道他们的约定,他看苏迈以前老送肉和蔬菜,就想给苏轼换换口味,于是就送了鱼。

苏轼一见之下,大惊失色,老泪纵横,无比悲痛,以为必死无疑。

他写下了两首绝命诗,留给弟弟苏辙。其中之一如此写道:

圣主如天万物春,小臣愚暗自亡身。

百年未满先偿债,十口无归更累人。

是处青山可埋骨,他年夜雨独伤神。

与君世世为兄弟,更结人间未了因。

(加盐试译:圣明的皇帝像天一样普照大地,万物生机盎然,只有我这个卑微的臣子,因为自己愚蠢而自取灭亡。日子还没活够呢,就因为乱说话欠下了命运的债,现在要以死来偿还,可怜家里十口人无依无靠,要连累弟弟你啦。我埋在哪里都无所谓,只是想起弟弟你一个人,未来碰到下雨的夜晚,回想起我们夜雨对床的约定,该多么伤心呀。我多希望生生世世都能和你做兄弟,让我们再续今生未了的缘分。)

这首诗,可以说是千古以来,写兄弟情最为感人的一首了。“与君世世为兄弟,更结人间未了因”这两句,任谁读来,都不得不为苏轼和苏辙的这种深情而感动。

等苏迈回来,苏轼才发现闹了个乌龙,自己白伤心了一场。

虽然李定他们奏折说得狠,但御史台的审理结果,还是相对公正的,说苏轼“谤讪朝政”,依律当“剥夺二官,徙二年”,但是由于当时正遇上朝廷大赦天下,所以“会赦当原”,也就是说,徙二年的责罚可以免掉,如果皇帝同意的话,马上可以当庭释放。

但关键是,苏轼的命运并不是法律层面决定的,而是政治层面,就看皇帝要怎么处置他。

当时有很多人都在设法营救。弟弟苏辙自不待言,恨不得用自己的性命去换哥哥出来。其他一向和苏轼兄弟交好的范镇、张方平等,也都向皇帝上书求情。杭州老百姓听说苏轼是因为帮他们说话而入狱,一边集体上书,一边焚香祷告,希望皇帝放了苏轼。

而变法派的宰相王珪,却还在皇帝面前煽风点火,借苏轼的一首诗,说他显然“有不臣之心”。苏轼的老友章惇直接在朝堂上就和王珪吵起来。退朝以后还气愤难平地说:“宰相你这是要灭人家族吗?”

王珪尴尬地说,“这是御史舒亶说的。”

章惇直接怼王珪说:“难道舒亶的口水你也吃吗?”

章惇不顾自己得罪宰相,都要为朋友说话的义举,让苏轼后来一直感动不已。

更难得的是,王安石的亲家,现任左相吴充,和王安石的弟弟,时任修注官王安礼,都为苏轼说话,说如果杀了苏轼的话,神宗就会在历史上留下“不能容才”的评价。

最有分量的是退隐江陵的王安石,也上书为苏轼说情,说“安有圣世而杀才士者乎?”

王安石的话对宋神宗起了决定性的作用。毕竟,对于志向高远,追求青史留名的宋神宗而言,他绝不愿在历史上留下自己“杀名士”这样的恶名。

但帮宋神宗最后下定决心的,是他的祖母,也就是仁宗皇帝的皇后,现在的太皇太后,她流着泪跟神宗说:当初仁宗皇帝说苏轼和苏辙是宰相之才,是留给后代子孙用的,不能乱杀。我现在已经病重,咱们不能再伤害天地的中和之气。

神宗说:“我们大赦天下,为您求福求寿。”

太皇太后说:“不须赦天下凶恶,把苏轼放了就行了。”

在以上种种因素综合之下,神宗最终决定将苏轼流放到外地。文献记录下来的对苏轼的最终处理结果为:

特责授检校水部员外郎,充黄州团练副史,本州安置,不得签书公事。

其中“特责”二字,表明这是皇帝的意见,不是法律判决的结果。实际上皇帝在法律判决的基础上,加重了对苏轼的惩罚,而不是如很多书上所说的,李定等一群小人要搞死苏轼,宋神宗惜才,保护了他。

而与苏轼有诗文往来的很多朋友,也都受到了轻重不等的惩罚。其中受牵连最重的是苏轼的老朋友,年轻时在成都就认识的王巩,因为他家里有苏轼的书信,没有及时上缴,所以直接被贬到了广西宾州,比苏轼本人的处罚还重;苏辙被贬到筠州(今江西高安),当了一个市场管理员;其他的司马光、范镇、张方平等人,也受到罚铜二十斤、三十斤不等的处罚。

对于这个世界以及后世喜欢苏轼的人来说,也留下了巨大的遗憾:

苏轼在被审判时,有关部门勒令所有苏东坡的诗文都要上缴,一群如狼似虎的隶卒,把他家人坐的船团团围住,搜捡一空,一家子老人小孩都被吓得半死。

后来,王闰之夫人气得把家中所存的苏轼作品,全都扔到火里烧掉了,一边烧一边骂:“让你喜欢写书,写了有什么鬼用,把我们吓成这样!”

等事情平定后,再来整理,发现苏轼原来所有的作品,百分之七八十都遗失了。

烧书的时候,苏轼还在牢里,对此一无所知。他总共待了四个多月,才得以重见天日。

死里逃生后,他赶紧喝杯酒压压惊,整个人如同还在梦中,不敢相信已经出来了。拿起笔来写诗,才发现,经过这一场磨难,胸中无数诗情,似要喷薄而出。苏轼情不自禁写下这样两句:

却对酒杯还似梦,试拈诗笔已如神!

“已如神”这三个字,从后来苏轼的文字中得到充分印证,并不是夸张。从此之后,苏轼的文学写作,确确实实进入到了“如神”的境界了。

一百三十多天的牢狱之灾,几次濒临死亡的恐惧,对苏轼毫无疑问是极其悲惨的噩梦。但是换来“试拈诗笔已如神”,却不知道,乌台诗案,究竟是祸耶,福耶?

13

黄州

黄州(现湖北黄冈)是一座极小的小城,在宋朝乃是偏无人知的小地方。罪臣的贬谪之所嘛,能是什么好地方呢。

元丰三年(1080年)大年初一的早上,天寒地冻,43岁(按当时算法已经45岁)的苏轼,带着死里逃生的庆幸,带着前途未卜的迷茫,从开封南下,前往千里之外的黄州。

这一路的辛苦,自不待言。苏轼只能自我开解:“人生如寄耳,初不择所适,但有鱼与稻,生理已自毕”——人就是寄居在这个世界,本来就没法选择去哪儿,只要有鱼吃,有稻谷填饱肚子,就已经足够生活了。

行到离黄州城差不多还有百里的岐亭镇时,苏轼得到一个巨大的惊喜:他偶遇一位故人,十九年前在凤翔认识的,知州陈希亮的儿子陈慥。

在苏轼的印象中,陈慥家世殷实,他自己也是一位潇洒的公子爷,喜欢过浪荡游侠的生涯,视钱财如粪土,但此时,却在山里结庐隐居,和妻儿过着极其简朴的生活。

苏轼大为震撼,和陈慥把酒言欢,在陈慥家住了五天,才继续前往黄州。

与陈慥的相遇,让苏轼心中大为安慰。有好友于此,在黄州,他就不会寂寞了。此后几年,他和陈慥互相往来,在一起的日子加起来超过一百多天。

到黄州后,由于没地方住,先寓居在一座名叫定慧院的庙里面。

刚开始,苏轼每天昏天暗地地睡觉,正应了他来黄州之前给弟弟写的诗:“畏蛇不下榻,睡足吾无求”。

这里面说的“蛇”,可不仅仅是蛇,还有比蛇更毒的人心呢。苏轼被人整怕了,害怕跟人交往,所以到了晚上才出来走走。他安慰自己说:

自笑平生为口忙,老来事业转荒唐。

长江绕郭知鱼美,好竹连山觉笋香。

逐客不妨员外置,诗人例作水曹郎。

只惭无补丝毫事,尚费官家压酒囊。

从这首《初到黄州》诗看来,他已经在尽力调整自己的心态,让自己不要悲叹命运不济,而是把注意力放到美好的事物上来。

但心态的调整,也不是易事,一定会经过多次的反复。苏轼同一时期的诗文,常常会出现这种矛盾。例如也是到黄州不久后写的另一首词,就表现了截然不同的另一种心态:

缺月挂疏桐,漏断人初静。谁见幽人独往来,缥缈孤鸿影。

惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

孤独、寂寞、悔恨、幽怨、高傲……,此时还都盘绕在苏轼的心头。

但以苏轼的性格,他又岂会长时间甘于寂寞和幽怨呢?过不多久,他就受不了夜里独来往的生活了,而是到处走,不管是碰到僧舍,还是别人的宅院,就跑过去敲门,和人聊天,参观别人的园子。有一次,他竟然在某个园子里发现一株罕见的海棠花。

当时,海棠是苏轼的家乡西蜀的产物,在湖北很少见。苏轼猜想,或许是某只鸿雁把它的种子从故乡带过来的,结果如此雍容华贵的花朵,却长一个无人问津的山坡之上,开在一片杂花乱草之中,当地人也不知道其贵重。

苏轼感慨之下,便写了一首名为《寓居定惠院之东,杂花满山,有海棠一株,土人不知贵也》的诗,其中有句云“也知造物有深意,故遣佳人在空谷”。这显然就是在说他自己。

后来,苏轼经常来这里看这株海棠花,无数次醉倒在花下。别人来找他求写字,他也常常写这首诗相送。

在黄州待了三个月后,其他家人也都过来和他会合了,一家人在寺庙里住不下,好在有当官的朋友帮他斡旋,而黄州知州徐大受也很尊敬苏轼,不把他当被贬谪的罪臣看待,于是就让苏轼和家人住进了一个叫“临皋亭回车院”的官方住所。

有了地方住,家里人也都聚齐,苏轼在黄州就有家的感觉了。原来在牢里的那些恐惧也已经渐渐淡去,对黄州逐渐熟悉,也有了很多来往的朋友,便开始觉出黄州的好来。

临皋亭就在长江边上,风景绝佳,苏轼作为“不得签书公事”的贬官,每天除了睡大觉,聊大天,喝大酒,竟然啥事都没有。只要心态一变,这就是神仙般的日子啊。

他给朋友写信说:

临皋亭下八十数步,便是大江,其半是峨眉雪水,吾饮食沐浴皆取焉,何必归乡哉!江山风月,本无常主,闲者便是主人。

此语一出,大家便知道,苏轼已经走出了阴霾,开始享受自然,享受人生了。

“江山风月,本无常主,闲者便是主人”这一句千古名言,向我们明明白白地昭告:那个年轻时意气风发的苏轼,那个初入仕途时忙忙碌碌的苏轼,那个被陷害时凄凄惨惨的苏轼,已经离我们远去;而那个洒脱自在,热爱生活的苏轼,向我们走来了。

唯一令人不爽的,就是没钱。

作为贬官,苏轼无法享受正常的俸禄,只有少量的“折支”(宋朝给官员俸禄的一种,以实物的方式给付,官员可以拿去卖钱),由于数量很少,只能说聊胜于无。

前面也说过,苏轼做官二十多年,没有留下积蓄。到黄州后,计算历年所积,按照每天花钱一百五十文计算,大概只能维持家里一年的生活。

在给好友秦观的信里,他写了他和老婆过日子的方法:每个月月初从积蓄里取出四千五百钱,分作三十份,挂在房梁上。早上起床用叉子挑下一份,便把叉子藏起来。这每天一百五十钱,就是当天的用度,用完也不许再拿。如果没用完,就把剩余的钱放在一个大竹筒里,用于接待宾客。

他说,这些钱用一年没问题,至于用完了怎么办,到时再说,没必要提前焦虑。因此,心里没有一件事需要牵挂的。

虽然嘴里说“胸中都无一事”,但实际上日常生活中,也有愁人的地方。例如,他很想陈慥过来看他,但是家里又没有地方住。在信里他说:临皋亭虽然还有一间空房,但是夏天西晒太厉害了,闷热无比;要不然就到附近的承天寺去借宿;或者是江边有一条船,晚上睡船里也行。反正你先来,等你来了再说。

由于没钱,苏轼和家人只好节俭过日子。他自己研究出了很多做菜的办法,并写出《猪肉颂》《东坡羹颂》,以至后世还流传着“东坡肉”、“东坡羹”的做法。

又由于买不起酒,只能自己酿,还写了一首《蜜酒歌》以记之,这里面说道:

先生年来穷到骨,向人乞米何曾得。

世间万事真悠悠,蜜蜂大胜监河侯。

意思是我穷到饭都吃不上了,讨饭都讨不到,还好有蜜蜂造蜜,让我可以酿酒,蜜蜂可比小里小气不肯给庄子借粟的监河侯好多了。

不过这酒大概不好喝,据说喝了一次,搞得上吐下泻,就没再酿了。

但不管怎么节省,一家人的生活还是要过。钱这么少,总有用完的时候,到时候怎么生活呢?

好在有一个多年老朋友,名叫马正卿,想办法给苏轼弄了一块地。

这块地大概有五十来亩,已经荒废很久,全都是荆棘、瓦砾(不是这样的地,苏轼也拿不到啊)。苏轼带领家人,自己拿着锄头耙子,把地垦荒出来,累得筋疲力尽。作为读书人,估计苏轼前半辈子也从没干过这活。

他写诗叹道:“崎岖草棘中,欲刮一寸毛,喟焉释耒叹,我廪何时高……”

古来文人写诗,都是要表示我不在乎钱,只有苏轼,直接在诗里嚷嚷“我的工资啥时候能高一点啊”,倒显得格外可爱。

从那以后,苏东坡就开始了做农民的生涯。他老婆倒没什么抱怨,本来以前也就是农村女孩出身。甚至牛发病了,兽医都不知道什么病,王闰之都知道,并且给治好了。

除了开荒种地之外,为了缓解没有地方住的问题,苏轼倾尽全部家财,在黄州当地朋友们的帮助之下,盖起了一个有五间房的屋子。由于屋子落成的时候,正好在下雪,于是苏轼就将房子命名为“雪堂”,并画了很多雪景图,挂满了整间堂屋。

雪堂后来成了苏轼接待宾客的地方。不仅宴饮在这里,客人也住宿在这里。陈慥再来,就不用住临皋亭那间西晒的小房子了。

而从杭州、从四川、从不知道哪里来的人,也纷纷不远千里来找苏轼玩,有的甚至一住就是好几个月,好几年。住得最久的是一个和尚、一个道士,还有一个乞丐——也不知道这些人给不给房租和伙食费。

有了田地,有了房子,黄州就真正成了苏轼的家了,孩子们说话都染上了黄州土语的口音。而他也确确实实爱上了这里,甚至起了终老于此地的心思。

由于这块田地位于黄州城出东门的山坡上,苏轼便名之曰“东坡”,而他自己也给自己起了个名,叫做“东坡居士”,从那以后,世人便开始以“苏东坡”这个名字称呼苏轼。

吃的,住的都解决了,朋友也常常往来。苏东坡终于可以真正放下心来,从容享受生活了。偶尔他依然还会悲叹自己的命运悲惨,但越来越多的时间里,他更加容易感受到的一种闲适、满足的心境。

这种矛盾体现苏东坡的文字中,让我们见识到一个时而苦闷,时而开心的苏东坡。

元丰五年(1082年)是中国文学史上极其有幸的一年,中文里最美的文字,有好多篇,都是产生于这一年,产生于心境变化之中的苏东坡之手。

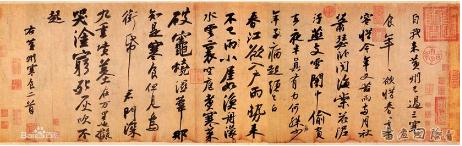

这年三月,天寒多雨,苏东坡听说他喜欢的那株海棠花,被凄风苦雨摧残,美丽的花朵上都沾满了污泥。三月三日寒食节,他想起这已经是自己来黄州第三年,人生好像没什么指望了,就像那朵海棠花一样,陷落在污泥里,不禁悲从中来,写下两首《寒食雨》诗。

自我来黄州,已过三寒食。

年年欲惜春,春去不容惜。

今年又苦雨,两月秋萧瑟。

卧闻海棠花,泥污燕脂雪。

暗中偷负去,夜半真有力。

何殊病少年,病起头已白。

春江欲入户,雨势来不已。

小屋如渔舟,濛濛水云里。

空庖煮寒菜,破灶烧湿苇。

那知是寒食,但见乌衔纸。

君门深九重,坟墓在万里。

也拟哭途穷,死灰吹不起。

这两首诗主要是表达一种郁闷、凄苦、绝望的心情。在东坡所有文学作品中,并非上乘,因此诗句本身不是很有名。

但当苏东坡酒后将这种心情诉诸笔端,形成书法作品时,便成为了中国书法史上赫赫有名的《寒食帖》。

绝望之后,就是新生。仅仅几天过后的三月七日,苏东坡听说黄州城三十里外的沙湖,有一块田在找买主,已经以黄州为家的苏东坡,便在朋友的陪同下,也去看了一看。

跑了那么远的路,田没有相中,回城路上还突然下雨,苏东坡等人身边又没有雨具,被淋成落汤鸡,过了好一会儿天才又放晴。别人都狼狈不堪,东坡则兴致盎然,于是便有了这一首千古绝唱《定风波》:

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

从这里可以看出,苏东坡已经战胜了寒食时那种悲苦的心境,转为随遇而安了。这从这个月所写的另一首《浣溪沙》中,也表现得很明显。

山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥,萧萧暮雨子规啼。

谁道人生无再少?门前流水尚能西!休将白发唱黄鸡。

这里的“谁道人生无再少?门前流水尚能西”,与月初的“也拟哭途穷,死灰吹不起”就是截然不同的两种意境了。

这年七月,苏东坡和朋友们泛舟长江,去游览传说中的赤壁古战场,写下了《前赤壁赋》。这也是历代所有赋文里,最受人喜爱的一篇。

文章主要表达了苏东坡此时的心境。当时和他同游的道士杨世昌感叹世间虽风月长存,可惜人生易逝。而苏东坡则认为:

没必要悲伤人生的有限,也没必要羡慕长江的无穷。世间万物的变和不变,都是相对而言的。关键在于你用什么态度去面对。天地之间,很多东西不属于我们,那么何必去在意他们呢?只有江上之清风,与山间之明月,耳朵听见了就是美妙的音乐,眼睛看见了就是动人的风景,它们取之无禁,用之不竭,是造物者给我们的无尽宝藏,我们可以尽情地欣赏。

最后他说:

“客喜而笑,洗盏更酌。肴核既尽,杯盘狼籍。相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。”

这个“相与枕藉乎舟中,不知东方之既白”的场景,是苏东坡的画龙点睛之笔。化用了前人“从流飘荡,任意东西”的意境,表达了一种“人生如同一条小船,在命运的河里行走,何必管它把你飘向哪儿,你就安安心心地睡大觉就是了”的感觉。

但人的灵魂的安放,又岂是这么容易的事情呢?在同一个月写的另一首词里,苏东坡又再次表现出矛盾的心态。

《念奴娇·赤壁怀古》

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一尊还酹江月。

在这首词里,苏东坡想起古代英雄豪杰的功绩,依然会心驰神往。说明他内心深处,还是有建功立业的想法,只不过是时运不济,没办法实现这些理想,眼看着自己也快老了,只好自嘲道“多情应笑我,早生华发。”最后还是得回归到“人生如梦,不如喝酒”的自我安慰。

而到了九月份,苏东坡或许又遇到了什么烦心事,那种人被命运所羁绊、所捉弄而不得自由的感觉,又涌上心头。于是就又有了这一首《临江仙》:

夜饮东坡醒复醉,归来仿佛三更。家童鼻息已雷鸣。敲门都不应,倚杖听江声。

长恨此身非我有,何时忘却营营。夜阑风静縠纹平。小舟从此逝,江海寄余生。

这里的“长恨此身非我有,何时忘却营营”,表明在这一时刻,东坡先生毕竟还是心中有所“营营”,因而未免有“恨”。

到十月十五日,苏东坡再一次夜游赤壁,写下了《后赤壁赋》。这篇没有《前赤壁赋》那么有名,大概是因为苏东坡只是描述了一幅奇幻的画面,而并没有说自己的感悟的原因。但这篇赋的开头部分,却也是极其经典的场景:

是岁十月之望,步自雪堂,将归于临皋。二客从予过黄泥之坂。霜露既降,木叶尽脱,人影在地,仰见明月,顾而乐之,行歌相答。

已而叹曰:“有客无酒,有酒无肴,月白风清,如此良夜何!”

客曰:“今者薄暮,举网得鱼,巨口细鳞,状如松江之鲈。顾安所得酒乎?”

归而谋诸妇。妇曰:“我有斗酒,藏之久矣,以待子不时之需。”于是携酒与鱼,复游于赤壁之下。

这里写得如此充满了生活气息,平凡人的烟火气扑面而来。普普通通的小日子,也可以过得这样兴趣盎然,这样温情脉脉。这岂非正是东坡和其他所有文人不同,而最拨动我们心弦的地方吗?

苏东坡的第二任妻子王闰之,也因为其中的“我有斗酒,藏之久矣,以待子不时之需”这一句,在中国文学史上留下了不可磨灭的形象。

<p sty